四季報が投資初心者にとって難しく感じる理由

投資を始めたころ、私も「四季報って文字ばかりで難しい」と感じました。実際、四季報には企業の業績や株価指標など専門的な情報がびっしり載っています。慣れていない人が開くと、どこから見てよいか迷ってしまうのは自然なことです。

とくに「PER」や「ROE」などの専門用語は、株式投資の基礎を知らないと意味を理解しづらいものです。これらの指標は企業の成長性や収益力を表す重要な数字ですが、最初はただの記号のように見えてしまいます。

また、掲載されている情報量が膨大なため、初心者は「全部を理解しないといけないのでは?」と考えがちです。ですが、実際は投資に必要な部分を押さえれば十分活用できます。

スマホアプリで見る四季報

「四季報=紙の分厚い冊子」というイメージを持つ方も多いですが、最近は証券会社のアプリを通じてデジタル版を手軽に閲覧できます。スマホアプリ版は、検索性や更新の早さが魅力です。

紙版ではインデックスから目的の銘柄を探すのに時間がかかりますが、アプリでは銘柄コードや企業名で一発検索できます。また、株価の最新データと四季報の内容を並べてチェックできる点も効率的です。

ただし、ここで強調したいのは「アプリだから便利」という視点ではなく、四季報を読み解くコツを身につけることの重要性です。アプリは単なる入口にすぎません。

私も投資を始めた当初は紙の四季報を買ったものの、分厚さに圧倒されてほとんど開けませんでした。しかし、アプリで必要な銘柄だけを検索して見るようになってからは、自然と情報に触れる機会が増え、少しずつ読み解けるようになりました。

四季報の基本構成を押さえよう

四季報に載っている主な情報とは

最初に知っておきたいのは、四季報にはどんな情報が掲載されているのかという点です。大きく分けると「企業のプロフィール」「業績データ」「株主や配当関連」「事業内容や見通し」に整理されています。

企業プロフィールには、社名・所在地・設立年・上場市場といった基本情報が並びます。これは投資判断というよりも、その会社がどんな位置づけにあるかを把握するための入り口です。

続いて「業績データ」では、売上高・営業利益・純利益などの推移が掲載されています。数字を年ごとに追うことで、成長しているか停滞しているかがひと目でわかります。株式投資ではこの業績トレンドを読むことがとても重要です。

また、配当や株主還元の情報も初心者には注目ポイントです。企業がどれだけ利益を株主に還元しているかが明確に示されているからです。長期投資を考える人にとっては、この欄を見るだけでも安心感につながることがあります。

私が最初に読んだときは、まず「配当」の欄に目が止まりました。投資を始めたばかりで「利益が出なくても配当があれば少し安心できる」と感じたのを覚えています。

初心者が混乱しやすいポイント

一方で、初心者がつまずきやすいのは「専門用語の多さ」と「数字の意味」です。たとえば「EPS(1株あたり利益)」や「PER(株価収益率)」は四季報の基本指標ですが、意味を理解しないとただの記号に見えてしまいます。

株式投資を学ぶ際には、金融庁が公表している基礎用語集などの公式解説(出典:金融庁)を参考にすることが大切です。初心者は必ず一次情報にあたって確認しながら読み進めることで、誤解なく理解を深められます。

もう一つ混乱しやすいのが「業績予想」の数値です。四季報は企業の業績を独自に予想しており、証券会社の予想や会社自身の予想とは異なる場合があります。この違いを理解せずに「予想が外れた」と考えてしまうと、本来の意味を見失ってしまうのです。

会社予想や証券会社予想との違いは 東京証券取引所:適時開示情報 を確認してみましょう。

予想はあくまで予想。正解ではなく、参考資料と思うこと。

なるほど、未来は誰も当てられないけど、見方を知ることが大事なんですね

私自身も最初のころ、ある食品関連株の「来期は増益見込み」という記事を見て安心して購入しましたが、実際の決算は横ばいでした。この経験から「予想はあくまで予想であり、鵜呑みにしない」ことの大切さを学びました。

SBI証券アプリを使った四季報の読み方

スマホアプリの操作画面と見方の流れ

SBI証券のアプリでは、銘柄検索から四季報の情報を簡単に開くことができます。まず、アプリの検索バーに銘柄コードや企業名を入力すると、その企業ページが表示されます。その中に「四季報」というタブがあり、タップすると必要な情報がまとまった画面に切り替わります。

画面構成はシンプルで、企業概要・業績・配当・株主構成などがタブごとに整理されています。初心者でも順を追ってチェックしやすい設計になっています。

具体的な流れとしては、まず「業績」を開いて売上や利益の推移を確認し、その後「配当」を見て株主還元の方針をチェックするのがおすすめです。さらに余裕があれば「株主構成」や「資本異動」を見て、どのように株主や資本が変化しているかを確認すると、より深い理解につながります。

配当投資の入門は 高配当株の始め方 でも解説しています。

私も最初は数字を追うのに苦労しましたが、アプリで把握できるようになりました。数字が並ぶ紙面よりも、視覚的に確認できる点は大きな助けになったと感じています。

実際の銘柄情報を例にした読み方解説

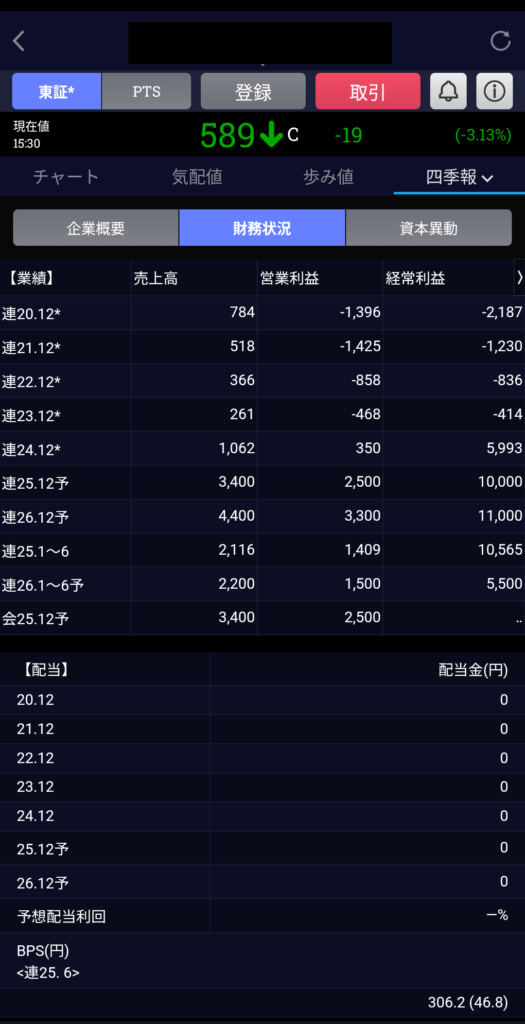

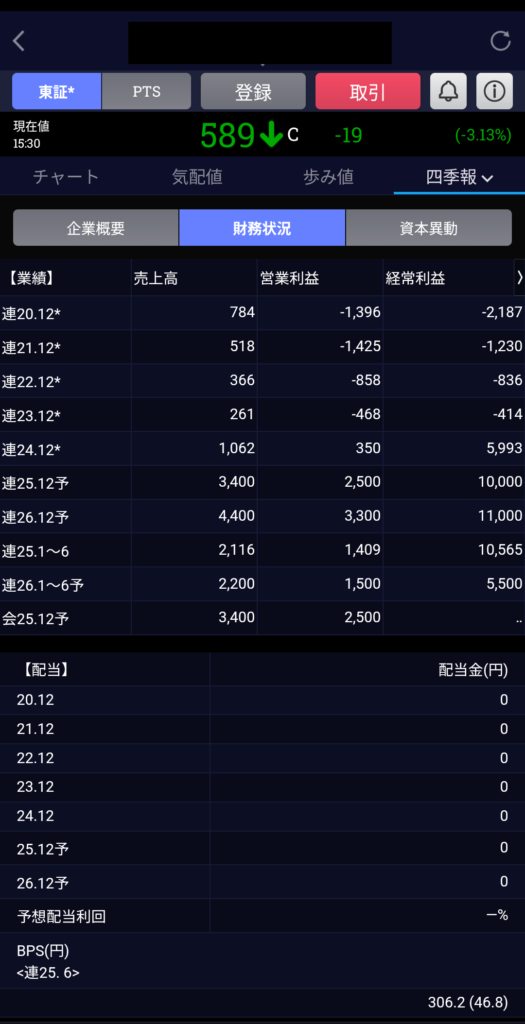

銘柄ページ右上の「四季報」タブを開きます。最初に「財務状況」を確認すると、【業績】の推移が見られます。たとえば、

- 2022年12月期:売上高 366百万円、営業利益 ▲858百万円

- 2023年12月期:売上高 261百万円、営業利益 ▲468百万円

- 2024年12月期:売上高 1,062百万円、営業利益 350百万円

といった形で掲載されています。以前と比較すると「赤字幅縮小から黒字転換の見通し」が読み取れます。

次に同じ画面下の【配当】欄を見ると、直近数年間は「0円」が並んでいます。これは「無配」を意味しており、株主還元には積極的ではなかったことがわかります。ただし、今後の業績改善により配当復活の可能性があるかは、別途会社の開示やニュースで確認が必要です。

「企業概要」タブには、その企業の設立年や上場市場、主力事業や最近の動きなどが簡潔にまとめられています。ただし、ここに掲載されている説明文は著作権で保護されているため、本記事ではそのまま引用できません。

そのため以下のスクリーンショットでは、文章部分にモザイクをかけています。実際にご自身のアプリで開くと、企業の特色や直近の取り組みなどが確認できます。

読み方のコツとしては、業績欄の数字と企業概要の内容を照らし合わせることです。たとえば「新しい事業を始めた」という記述があれば、売上や利益の増減と関連づけて考えると理解が深まります。

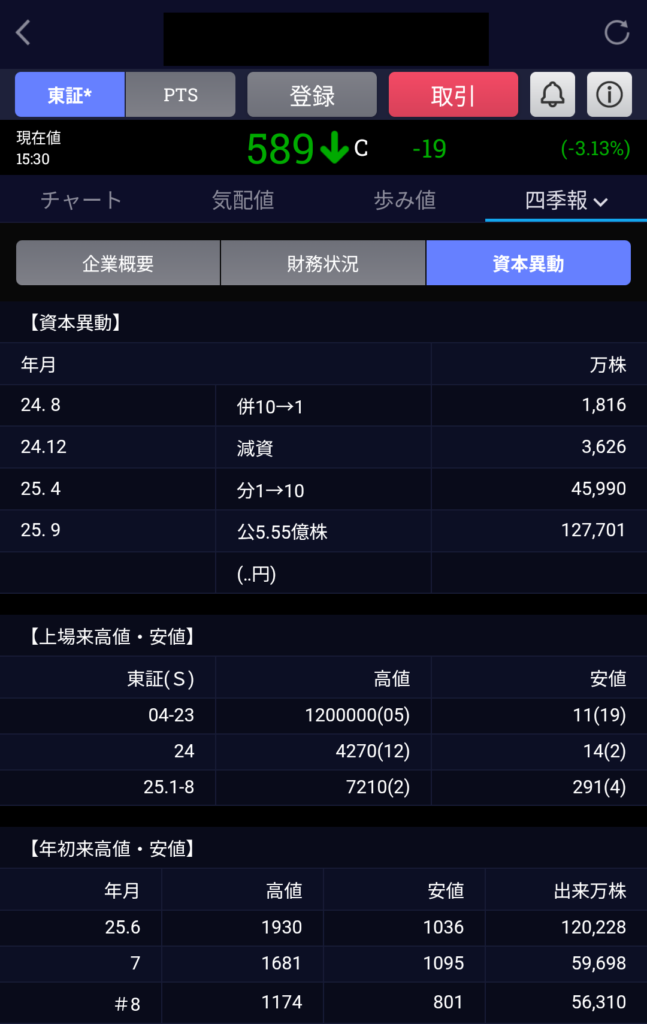

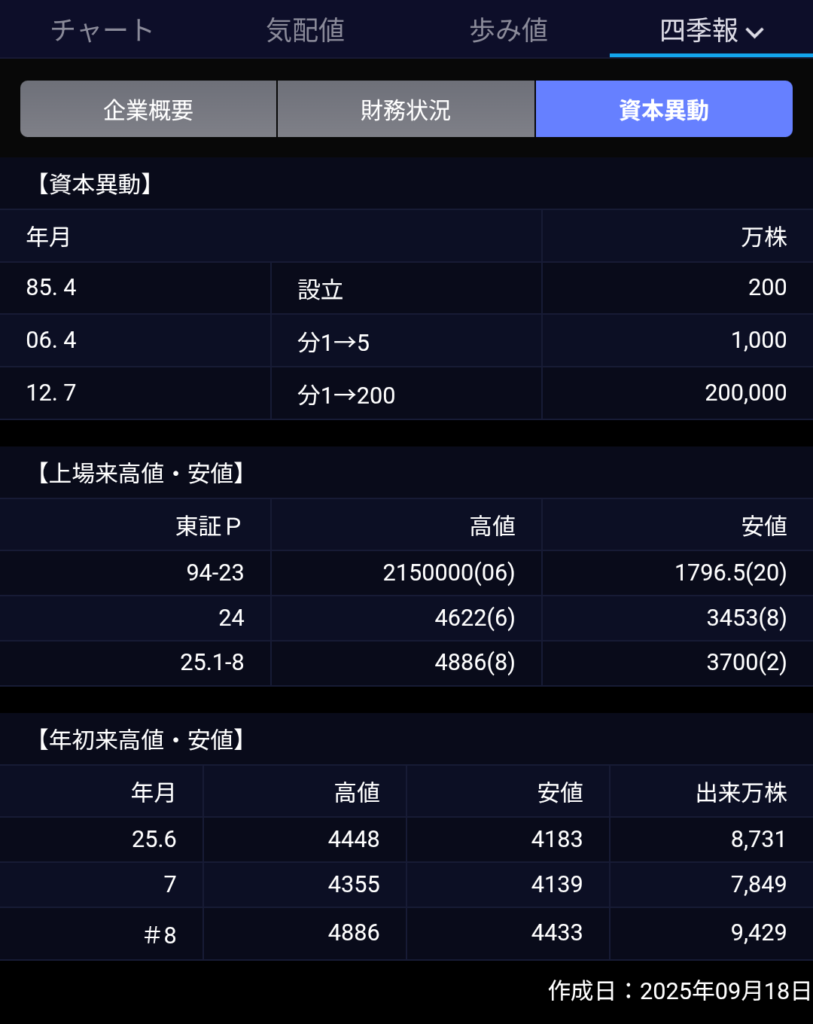

最後に「資本異動」を開くと、

- 2024年8月:株式併合(10→1)

- 2025年4月:株式分割(1→10)

- 2025年9月:公募増資(5.55億株)

といった動きが確認できます。これは発行株式数の大幅な変化を示しており、株価や株主の持分に直接影響する重要ポイントです。

初心者が必ずチェックすべき四季報の項目

「業績予想」欄は企業成長をつかむカギ

四季報を開いたときに必ずチェックしたいのが「業績予想」の欄です。ここには過去の実績とあわせて、今後1〜2期先までの売上や利益の見通しが掲載されています。

たとえば実績で赤字だった企業が、予想では営業利益がプラスに転じている場合、事業の改善が進んでいることを示唆しています。逆に売上は増えていても利益が減少しているケースでは、コスト増や収益力の低下が疑われます。

実際にアプリ画面を見てみると、過去数年分の売上・営業利益・純利益が並んでおり、その右に来期以降の予想が記載されています。この「過去と未来を同時に見られる」点が業績予想欄の最大のメリットです。

ただし、予想はあくまで予想であり、必ずしも現実と一致するわけではありません。会社側の発表や証券会社の見方と異なる場合も多いため、参考にする際は「流れを見る」意識が大切です。

私自身も、業績予想で「黒字転換」と書かれていた銘柄を購入し、半年後に実際に株価が上昇した経験があります。一方で、予想ほど業績が伸びず株価が横ばいに終わった銘柄もありました。この経験から「数字の変化を流れで読む」ことの重要性を実感しました。

「配当・株主還元」欄で安定投資を意識

次にチェックしておきたいのが「配当・株主還元」の情報です。特に長期投資を考えている初心者にとっては、ここを見るだけで安心感が得られます。

四季報には1株あたりの配当額が明記されており、過去数年の推移も確認できます。安定的に配当を出している会社は、利益をきちんと株主に還元している証拠といえます。また、増配傾向が続いている企業は株主への姿勢が積極的だと判断できるでしょう。

さらに、株主優待制度を設けている企業では、その概要も簡単に記載されています。初心者にとっては投資を続けるモチベーションにもつながるため、見逃せないポイントです。

この欄をしっかり見ることで、長期で安心できる投資先を見つけやすくなります。

ステップアップしたい人向けのチェック項目

「資本異動」で株数の変化を確認する

| 年月 | 出来事 | 発行株数(万株) |

|---|---|---|

| 1985年 | 設立時 | 200 |

| 2006年 | 株式分割 1→5 | 1,000 |

| 2012年 | 株式分割 1→200 | 20,000 |

| 2025年 | 公募増資 | 127,701 |

「資本異動」タブを開くと、その企業がこれまでに行ってきた株式分割や併合などの履歴が確認できます。たとえば今回の例では、1985年の設立時には200万株だった発行株数が、2006年には1→5の株式分割によって1,000万株に増え、2012年にはさらに1→200の分割が行われて2億株にまで拡大していました。

このように株数が増えると、一株あたりの価格は下がるため投資家が売買しやすくなります。しかしその一方で、発行済株式数が急増することは株主の持ち分が薄まる(希薄化する)ことを意味し、株価の重しになる場合もあります。資本異動の履歴を追うことは、企業の資本政策を理解し、今後の株価変動の背景を考える大切な手がかりになります。

「高値・安値」のデータから値動きを理解する

同じ画面には、株価の上場来高値や安値、さらには年初来の高値・安値も表示されています。これを見ると、その銘柄がどの程度値動きするのか、ボラティリティの高さを把握できます。

実際の数値では、2006年に株価が21万5,000円まで上昇した一方、2020年には1,796円台まで下落しており、長期的に大きな振れ幅を経験していることがわかります。さらに直近の2025年では、8月に高値4,886円、安値4,433円をつけており、わずか1か月でも数百円の変動が見られました。

このような情報を確認すると「値動きが大きい銘柄か」「比較的安定している銘柄か」が見えてきます。業績や配当とあわせて高値・安値のデータをチェックすることで、自分の投資スタイルに合ったリスクをとれているかを判断できるでしょう。

私が四季報を見てトレードした体験談

「業績予想」を参考に実際に購入した銘柄の結果

夫婦共働きで子どもがいない私たちは、毎月の余剰資金を少しずつ投資に回していました。2021年春、初めて四季報をじっくり読み、ある企業のページに目が留まりました。そこには「売上・営業利益ともに前期比+15%」という強気の業績予想が並んでおり、これを根拠に投資を始めることにしたのです。

私は毎月5万円ずつ購入し、半年で合計30万円を投資しました。最初の3か月は株価が横ばいでしたが、決算発表で予想を上回る利益が発表されると株価が一気に10%上昇。結果として約3万円の含み益が出ました。

このとき初めて「四季報の予想を参考にするだけでも成果が出ることがある」と実感しました。もちろん必ず当たるわけではありませんが、数字を裏づけにした投資は心理的にも安心感が違いました。

四季報を活用して得られた気づきと反省点

一方で、良い経験ばかりではありません。同じ年の秋、再び四季報を読み込み、別の企業に投資しました。その企業のページには「増益予想」と書かれており、私は安心して20万円分を購入。しかしよく見ると営業利益率は低下傾向にあり、その点を見落としていました。結果として半年後に株価は約15%下落し、3万円の損失を抱えることになったのです。

この経験から学んだのは「一つの数字だけで判断しない」ということです。売上や利益の増減を見るだけでなく、利益率や資本異動、配当など複数の情報を合わせて確認することが大切だと痛感しました。

投資は“点”ではなく“流れ”を見るもの。

売上だけを信じたらダメなんですね…

私にとってこの失敗は貴重な教材となり、その後は必ず複数の指標を横断的に確認する習慣がつきました。その結果、損失を減らし、より落ち着いて投資できるようになっています。という習慣が身につき、損失を減らすことにつながっています。

よくある質問(FAQ)

四季報は無料で読める?有料との違いは?

四季報は基本的に有料で販売されており、紙版は1冊約2,800円前後です。ただし、証券会社のアプリを利用すれば、口座開設者向けに四季報の情報を無料で提供している場合があります。SBI証券もその一つで、アプリから銘柄検索をすれば四季報情報にアクセスできます。

無料版と有料版の大きな違いは「情報の網羅性」と「更新頻度」です。有料版の四季報は全上場企業の詳細なデータをカバーし、紙版では年4回の定期発行があります。一方、証券会社アプリで見られる四季報は一部の情報に限られたり、詳細なコメントが省略される場合もあります。

私も最初はアプリで無料の四季報を使っていました。基本的な業績や配当情報を確認するだけなら十分だったからです。ただ、慣れてきて細かいデータも知りたくなり、紙版を買ったときは「ここまで書いてあるのか」と驚きました。初心者のうちは無料で十分、慣れてきたら有料版に挑戦するのがおすすめです。

四季報アプリと紙版のどちらを選ぶべき?

四季報を使うとき、「アプリか紙か」で迷う方も多いと思います。結論から言うと、初心者はアプリから始めるのが無難です。必要な銘柄を検索してポイントだけを押さえれば、効率よく学べます。

一方で、紙版の四季報は「全体を俯瞰できる」という強みがあります。ページをめくる中で偶然気になる銘柄を見つける“出会い”があるのは紙ならではです。投資の幅を広げたい中級者以上には紙版もおすすめできます。

私自身は最初アプリを使い、その後に紙版を購入しました。アプリで基礎を固めたおかげで、紙の情報量の多さにも圧倒されずに読み進められたと感じています。どちらか一方ではなく、状況に応じて使い分けるのが一番の学びになるでしょう。

四季報そのものについては 東洋経済『会社四季報』公式ページ を参照してください。

まとめ

初心者でもアプリで四季報を理解できる

四季報は一見むずかしく感じますが、初心者が注目すべきポイントは実は限られています。特に大切なのは次の5つです。

- 業績(売上・営業利益・純利益の推移)

- 業績予想(会社予想と四季報予想の違い)

- 配当・株主還元(配当金の有無と推移)

- 資本異動(分割や増資による株数の変化)

- 高値・安値(上場来・年初来で値動きの幅を把握)

この5項目を押さえておけば、企業の成長性・安定性・リスクの全体像を短時間でつかむことができます。

私自身も最初はどこを見ればいいのか迷いましたが、「まずはこの5点」と決めてチェックするようになってから理解が深まりました。毎号少しずつでも繰り返し読むことで、自然と読み解く力がついていきます。

継続して四季報に触れることが上達への近道

四季報を使いこなすコツは「継続」です。1回読んだだけでは理解が深まりませんが、四半期ごとに発行されるタイミングでチェックを重ねると、企業の成長や市場の変化が見えてきます。

また、実際に投資している銘柄だけでなく、興味のある業界や新規上場企業を見ておくのもおすすめです。広く情報を取り入れることで、思わぬチャンスに気づくこともあります。

学び直した視点として、「最初から完璧に理解する必要はない」と気づけたのも大きな収穫でした。必要な部分だけに絞って読み、徐々に範囲を広げていけば十分です。四季報は長く付き合える学びの教材なのです。

投資に関する免責事項

本記事の情報の位置づけについて

本記事で紹介している内容は、筆者自身の投資経験や公開されている一般的な情報をもとにまとめたものです。四季報や証券会社のアプリを利用した投資の進め方について解説していますが、あくまで情報提供を目的としており、特定の銘柄や商品を推奨するものではありません。

参考にしていただくことで投資判断の材料になる部分はありますが、それだけで決定するのではなく、複数の情報源を確認することが大切です。公式のデータについては、金融庁や各証券会社の最新情報を必ず参照してください。

投資判断は必ずご自身で行うこと

株式投資にはリスクが伴い、元本が保証されているわけではありません。企業の業績や市況の変化によって株価は上下するため、利益が出る場合もあれば損失が出る場合もあります。

そのため、実際の投資判断は必ずご自身の責任において行ってください。本記事の内容をもとに投資を行った結果について、筆者および関係者は一切の責任を負うことはできません。

私自身も投資を学ぶ中で「最終的に判断するのは自分」という意識を持つことが、ブレない投資につながると実感しました。

コメント